Ритуальный плач: как слёзы становятся языком памяти

Плач на похоронах воспринимается как естественное и спонтанное проявление горестных чувств. Но это явление более сложное, чем эмоциональная реакция на потерю и организацию похорон близкого человека. Как часть траурного обряда, это культурный феномен, который несёт в себе заряд глубоких символических смыслов.

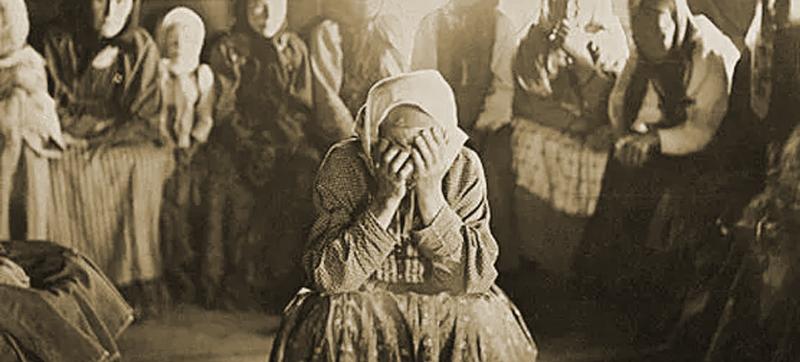

В некоторых культурах существовал (а кое-где сохраняется до сих пор) даже обычай нанимать профессиональных плакальщиц. Почему слёзы важны в прощании? Какой смысл несёт траурный плач — и всегда ли он уместен?

Исторический контекст

В античности плакальщицы сотрясали воздух рыданиями и стенаниями, чтобы показать значимость утраты. Это не лицемерие — это древний символизм: чем больше слёз, тем больше любви, тем выше цена потери. В Китае, на Кавказе, в Африке подобные практики сохранялись веками.

Психологическая сторона

Плач — это выход боли. Боль, не имеющая выхода, может окаменеть в сердце. Поэтому слезы так важны при тяжёлых утратах – они не позволяют человеку замкнуться в своем горе и приносят душе облегчение. Не случайно в народе говорят: «поплачь — станет легче».

В ритуальном контексте слёзы превращаются в свидетельство: «Он был. Я помню. Я скорблю». Слёзы могут быть громкими и сдержанными, явными и скрытыми. Главное — не бояться их. Не стыдиться. Позволить себе горевать.

Когда не плачут

В некоторых традициях — например, в стоицизме, у военных или монахов — плач на похоронах сдерживается сознательно. Но даже там, где слёзы не льются наружу, они присутствуют внутри ритуала — в словах, в тоне, в паузах, в тишине между строк.

Слёзы как мост

Слёзы соединяют. Тех, кто остаётся, с теми, кто уходит. Это не слабость, а бессловесный язык любви – когда все языки умолкают.